आज की युवा पीढ़ी के नाम एक बुजुर्ग का संदेश

भारत के कुल दीपक, उजाले और रखवाले युवा दोस्तों !बुजुर्ग तजूर्बा यह कहता है कि -‘भारत एक विविध और बहुसांस्कृतिक देश है, जहां विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग सतयुग , त्रेतायुग और सदियों से एक साथ रहते आए हैं। इन विविधता के बावजूद, भारत की सांस्कृतिक एकता और लोकाचार अर्थात व्यक्ति, समूह या संगठन के नैतिक चरित्र, स्वभाव, या मौलिक मूल्यों का समूह जो सदैव एक दूसरे की समृद्ध विविधता का सम्मान और पोषण करने के आदि है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कायम रखने के लिए कभी भी एकरूपता की मांग नहीं की है ! इस संदर्भ में आइए भारतवर्ष की सांस्कृतिक विविधता को समझने का प्रयास करें। भारतवर्ष में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। प्रत्येक धर्म की अपनी विशिष्ट परंपराएं, रीति-रिवाज और संस्कृति हैं। इसके अलावा, भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली और मराठी गुजराती, कन्नड़, मलयालम, डोंगरी, पंजाबी, हरियाणवी , और राजस्थानी। प्रत्येक भाषा की अपनी विशिष्ट बोलियां और साहित्यिक परंपरा और गायकी है। इस विविधता के बावजूद, हमारे पूर्वजों ने भारतवर्ष की सांस्कृतिक एकता और लोकाचार ने हमेशा समृद्ध विविधता का सम्मान और पोषण किया है। इसका मतलब है कि भारत में विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को सम्मान और महत्व दिये जाने की परम्परा हमें विरासत में मिली है। इसी परिप्रेक्ष्य में अब 21 वीं सदी में हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहने और विकसित होने का अवसर दिया है। इसका मजबूत उदाहरण भारतवर्ष के त्यौहारों में देखा जा सकता है। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के त्यौहार मिलजुल कर भाईचारे से मनाए जाते रहे हैं, जैसे कि राखी , दशहरा, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, प्रर्युषण ,अक्षय तृतीया ,पतेती, नवरोज और बैसाखी। इन त्यौहारों को मनाने के तरीके और परंपराएं अलग-अलग हैं, लेकिन ये सभी भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा हैं। इसी तरह, भारतवर्ष की साहित्य ,यथा – संस्कृत साहित्य, पाली साहित्य, प्राकृत साहित्य, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, बंगाली साहित्य, गुजराती साहित्य, कन्नड़ साहित्य, पंजाबी साहित्य, तमिल साहित्य, तेलुगु साहित्य, और सिंधी साहित्य यादि में भी विविधता का सम्मान और पोषण किये जाने की अटूट परंपरा रही है। भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की कला का रूपांकन हैं, जैसे कि शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, नृत्य और चित्रकला। प्रत्येक कला रूप की अपनी विशिष्ट शैली और परंपरा है, और ये सभी मिलकर भारतीय संस्कृति की खुबसूरत श्रृंखला है। इसलिए, हम बुजुर्गों को आप लोगों बताने में हर्ष की अनुभूति होती है कि भारत की सांस्कृतिक एकता और लोकाचार ने कभी भी आजकल वर्णित एकरूपता की मांग नहीं की है! यही विविधता भारत की ताकत है, और इसे बनाए रखने और उत्तरोत्तर विकसित करने के क्षेत्र में आज की युवा पीढ़ी को समृद्ध राष्ट्र भाव को यथावत बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। और हां ! भारत के उज्जवल भविष्य आपकी की खिदमत में एक बात और- हम बुजुर्ग ऐसा मानते हैं कि आज की हमारी पीढ़ी को संस्कारवान बनाने और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बदलते समय में, जहां एक ओर तकनीक और सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर संस्कार और नैतिक मूल्यों की कमी भी देखी जा रही है। ऐसे में, हम बुजुर्गों का सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय एवं मानवीय सरोकार बनता है कि हम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को सही संस्कार दें। सही जानकारी दें। उन्हें इधर-उधर की अनावश्यक बातों पर भटकने से रोके। हमारा भारतवर्ष पिछले 700 सालों से विदेशी शासन के अधीन रहने के कारण हमारे पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की चेष्टा की है। जैसे कि सनातन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता था। वर्ण व्यवस्था के चलते अछूत वर्ग के साथ भेदभाव और अमानवीय व्यवहार किया जाता था। दलितों के मसिहा मानें जाने वाले डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने ‘अछूत’ शब्द को एक सामाजिक वर्गीकरण के रूप में परिभाषित किया, जिसे वे भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था का परिणाम थे। उन्होंने इस शब्द को उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जिन्हें हिंदू धर्म में “अस्पृश्य” माना जाता था, जिन्हें सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से बहिष्कृत किया गया था। अम्बेडकर ने इस वर्गीकरण को “नस्ली” या “व्यावसायिक” आधार पर नहीं, बल्कि “आदिवासियों” और “विखंडित लोगों” के बीच के भेद के समान माना है। जो विदेशी जनजातियों ( आक्रांता) से थे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि अछूतों के साथ भेदभाव का कोई धार्मिक या सामाजिक आधार नहीं है,और यह कि वे भी अन्य मनुष्यों के समान ही सम्मान और अधिकारों के हकदार हैं। आजादी के बाद हम भारतीयों के प्रति द्वेष रखने वाली ताकतों ने इसका गलत फायदा उठाया और विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और गैर राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़कर पिछले 75 साल से हमारे देश को एकता के सूत्र में बंधने से रोकने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में सोशल मीडिया पर तो ऐसी ऐसी बातें आपके सामने रखी जा रही है जो विश्वास करने योग्य नहीं है। असत्य तथ्यों पर आधारित छुआछूत प्रथा को प्रचारित कर द्वेष फैलाने वाली ताकतों से बचाने के लिए हम 6- 7 दशक का अनुभव रखने वाले आपको होशियार करना चाहते हैं। ताकि आप युवा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। राष्ट्र और समाज के नव निर्माण में एक सकारात्मक योगदान दे सकें। यहां यह बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि अपने इतिहास में पढ़ा होगा कि 13 वीं शताब्दी के बाद भारत में कई विदेशी शासकों का शासन रहा। मुख्य रूप से, दिल्ली सल्तनत, जिसमें ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद, और लोदी वंश शामिल थे, ने 1206 से 1526 तक शासन किया. इसके बाद, मुगल साम्राज्य ने 1526 से 1857 तक शासन किया। 18वीं शताब्दी के अंत से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया और ब्रिटिश राज सीधे तौर पर भारत पर शासन करने लगा। इस संदर्भ में हमारे भारत के भविष्य आपके संज्ञान में लाया जाता है कि जाति अथवा वर्ण आधारित भेदभाव के लिए दोषी कौन? हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं को बरगलाने के लिए इस तरह के भेदभाव के लिए मनुस्मृति, वेद, पुराण एवं उपनिषद् आदि को दोषी ठहराया गया है? अंबेडकर विचारधारा के संगठन मुख्य रूप से बामसेफ और भीम आर्मी ब्राह्मण, क्षेत्रीय और वैश्य समाज के प्रति ज़हर उगलते हैं और घृणा भाव पैदा करने में लगे हैं। इस प्रकार की मानसिकता को बदलना को सच्चाई उजागर कर बदलने की जरूरत है! भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की अवधारणा ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुई, जब 1931 की जनगणना में कुछ जातियों को “दलित वर्गों” के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके बाद, भारत सरकार अधिनियम, 1935 में पहली बार इन वंचित जातियों को “अनुसूचित जाति” के रूप में नामित करने का प्रावधान किया गया। संविधान के लागू होने के बाद, अनुच्छेद 366 (24) और (25) में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को परिभाषित किया गया है, और अनुच्छेद 341 और 342 में राष्ट्रपति को इन जातियों और जनजातियों को अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है। अब वक्त आ गया है कि इस तरह की तार्किक और निराशावादी मानसिकता को दूर करके एक नए भारत के निर्माण करने की आवश्यकता है। ‘तू काला, मैं गोरा’; ‘तू उंचा, मैं नीचा ‘; ‘तेरा धर्म अलग, मेरा धर्म अलग’ , इस तरह की छूद्र मानसिकता से उभरना समय की मांग है। असल में इन सारी समस्याओं की जड़ समाज में संस्कार की कमी होना है।संस्कार वे मूल्य और आदतें हैं जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं। ये इंसान को सही और गलत के बीच का अंतर समझने में मदद करते हैं और समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करते हैं। संस्कार हमें अपने परिवार, समाज और देश के प्रति जिम्मेदार बनने की शिक्षा देते हैं। आज की पीढ़ी को संस्कार देने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि आप भविष्य के नेता, वैज्ञानिक, कलाकार और समाज के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य होंगे। यदि आप संस्कारवान होंगे, तो आप अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और समाज के लिए एक सकारात्मक योगदान देंगे। हम बुजुर्गों को भी अपने भविष्य और युवाओं को संस्कार देने का प्रयास करना चाहिए, ताकि युवा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें और समाज के लिए एक सकारात्मक योगदान दे सकें। इसी गरज से आइए, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए एकजुट हों और उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन करें।

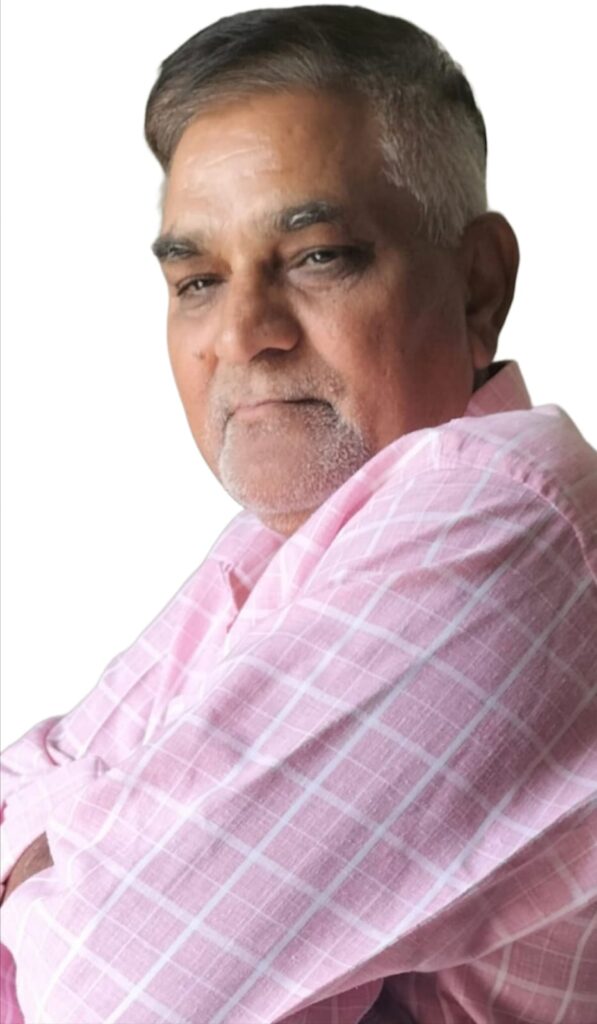

डॉ बालाराम परमार (हंसमुख)